AI翻訳を使えば、外国語の壁はもっと低くなるかもしれません。でも実際のところ、どこまで頼っていいの?どんな場面なら安心して使えるの?今回は、AI翻訳のしくみから強み・注意点までをやさしく整理。精度を高めるコツや使い分けのヒントも紹介しながら、翻訳ツールとの上手な付き合い方を探っていきます。

AI翻訳のしくみと実力

AI翻訳は、知らない言語を読むハードルをぐっと下げてくれます。でも、どんな仕組みで動いていて、どのくらいの精度があるのでしょうか?ここではAI翻訳の基本から、今できること・苦手なことまで整理していきます。

AIはどうやって言葉を理解してるの?

AI翻訳の土台になっているのが、自然言語処理(NLP)と呼ばれる技術です。これは、機械が人間の言葉のルールや意味、文脈を学習するためのものです。

言葉をただ単語ごとに置き換えるのではなく、文章全体の流れや文脈まで考慮して訳そうとするのがポイントです。

単語じゃなく「文脈」で判断している

たとえば「bank」という英単語は、文脈によって「銀行」にも「川岸」にもなります。

AIは前後の文を読んで、「この場合は金融機関の意味だな」と判断するように訓練されています。

学習には大量のテキストが使われている

AIはインターネット上のニュース記事や書籍、対訳データなどを大量に読み込んで学習しています。

これにより、実際の言葉の使われ方を知り、「自然な翻訳」ができるようになります。

最新のAI翻訳はどこまで賢くなった?

一昔前の「ぎこちない翻訳」とは違い、最近のAI翻訳はかなり読みやすくなっています。

文法ミスも少なく、用途によってはそのまま使えるほどの自然さがあります。

実力の目安になるベンチマークスコア

翻訳精度は「BLEUスコア」という指標で評価されます。

これは人間の訳文とどれだけ近いかを数値で表したもので、2024年現在の主要翻訳エンジンは、英日翻訳で40〜50点台に達するものもあります(人間翻訳のスコアが約55〜60程度とされます)。

ただしこの数値は「ある程度わかりやすい文章」の場合に限られるため、業界用語やスラングなどには弱さが残ります。

文の構造がはっきりしていると強い

「私はリンゴを食べました」のように、主語と述語が明確な文章は得意です。

一方で、比喩表現や詩的な言い回し、口語的な表現はまだ苦手な傾向があります。

なにがきっかけでここまで成長したの?

技術的には、2017年に発表された「Transformer」という手法が大きなブレイクスルーになりました。

これにより、文の中の単語同士の関係性をより正確に捉えられるようになり、翻訳の自然さが一気に向上しました。

ニューラル機械翻訳の進化

いわゆる「NMT(Neural Machine Translation)」と呼ばれる仕組みが使われています。

これは、全体の文を一度に理解しようとする方式で、従来の「逐語訳(単語単位)」よりも遥かに自然な文章が生成されます。

翻訳エンジンの改良が続いている

GoogleやMicrosoft、国内企業も独自の翻訳AIを開発・改善しており、それぞれのエンジンが独自の強みを持っています。

たとえば、カジュアルな文章に強いもの、業務文書向きの精度にこだわったものなど、用途によって使い分けられています。

AI翻訳は信用できない?

どんなに便利でも、「完璧な翻訳」を求めてしまうと失望するかもしれません。AI翻訳が間違える理由や、うまく使うために意識したいポイントをまとめました。

AIの弱点は「意味を深く考えない」ところにある

AIは言葉を“統計的に”処理します。つまり、似たような表現を過去に見たかどうかで判断しているので、「意味そのものを理解している」わけではありません。

同じ単語でもニュアンスに敏感ではない

「軽い風邪」と「軽い感じ」の“軽い”は、意味がまったく違います。

人間なら自然と読み取れるこの差も、AIにとってはかなり難題です。

感情や皮肉を読み取るのが苦手

「よかったですね(棒)」のような皮肉、

「嬉しくないはずがない」のような二重否定などは、正しく訳せないことが多いです。

誤訳が自然すぎて気づかないことがある

AI翻訳の精度が上がったことで「ぱっと見て自然な文章」になっています。

でも実際には意味が間違っていたり、意図とズレた訳文になっているケースもあります。

表現が“それっぽい”だけに見落としやすい

たとえば「お客様の声を聞く」は「listen to customers’ voices」ではなく「listen to customer feedback」が自然です。

AIは前者を選びがちですが、一見すると正しく見えるため、そのまま使ってしまう危険があります。

専門的な内容ほどリスクが大きい

医療・法律・契約書など、意味の誤りが重大な結果を招く分野では、必ず人の目による確認が必要です。

安全に使うには「翻訳された文章を読む力」も必要

AI翻訳をそのまま使うのではなく、「違和感を感じ取る」ことが大切です。

そのためには、少しだけでも元の言語や背景知識を持っておくことが役立ちます。

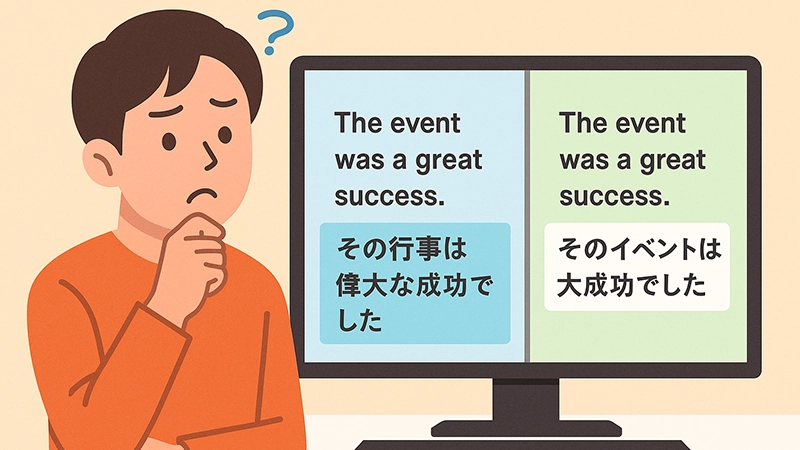

元文と照らし合わせる習慣を

Google翻訳などでは、原文と訳文を左右に並べて表示できます。

これを活用して、主語・述語・対象がずれていないかをざっとチェックするだけでも、致命的なミスを避けられます。

あえて「逆翻訳」してみる

訳文を再び元の言語に翻訳してみることで、ニュアンスの違いが浮き彫りになることもあります。

これも簡単にできるセルフチェックのひとつです。

AI翻訳のうまい使い方

AI翻訳は、すべてを任せきりにするものではありませんが、うまく活用すれば日常や仕事の効率を大きく上げてくれます。ここでは、具体的にどんなメリットがあるのかを紹介します。

翻訳コストを減らしたいときの強い味方

AI翻訳は、翻訳の初期作業を自動化することで、人の手間とコストを減らす役割を果たしています。

下訳に使えば作業時間を大幅短縮

たとえば社内資料を英語に訳す際、ゼロから訳すよりも、AI翻訳で大まかな訳を出してから調整したほうが圧倒的に早く仕上がります。

実際、翻訳会社でもAI翻訳+人間のチェックを前提にしたプランが広まりつつあります。

外注費用の削減にもつながる

AI翻訳を「たたき台」として使えば、翻訳者にお願いする作業範囲が減り、コストを抑えられる可能性も。

もちろん専門性が高い文書には人の目が必要ですが、ある程度の情報整理には十分対応できます。

手元のちょっとした翻訳にも便利

「これってどういう意味だろう?」と思ったときに、スマホ1つで確認できるのは非常に便利です。

メールやSNSのやりとりにサッと使える

日常的に英語でのメッセージが届く人にとっては、AI翻訳がそのまま辞書代わりになります。

特にカジュアルなやり取りや、表現のニュアンスを把握するのに向いています。

海外サイトのざっくり確認にも使える

ネット記事やブログ、商品レビューなどを読むとき、完璧な訳でなくても「何が書いてあるか」さえわかればいいという場面は多いです。

そんなとき、AI翻訳のスピードと手軽さが役立ちます。

AIと人の“合わせ技”でさらに活きる

AI翻訳をうまく使う人ほど、すべてを任せきりにしていません。翻訳の“土台”をAIに任せて、そこから仕上げていく使い方が効果的です。

人のチェックがあると精度がぐっと上がる

文法ミスや語順の違和感を整えるだけで、訳文の読みやすさは大きく変わります。

特に、読み手の文化や業界用語に合わせた調整はAIだけでは難しい部分です。

チーム内での翻訳共有にも使いやすい

プロジェクト内で英語と日本語が混在するような場面では、AI翻訳を介して初期ドラフトを共有し、関係者が順にブラッシュアップしていくという方法もよく使われています。

これは実際に国内企業でも導入例があり、実務ベースでの活用が進んでいます。

AI翻訳をそのまま使うのは注意が必要

便利なAI翻訳ですが、すべての場面で安心して使えるわけではありません。特に「そのまま使う」のが危険なケースについて、ここで整理しておきましょう。

パッと見で自然でも意味がズレることがある

訳文が一見自然に読めても、実は本来の意味と違っている場合があります。

主語・目的語の混同に注意

英語と日本語では語順や主語の省略が大きく異なるため、AI翻訳でも誤解が起こりやすいポイントです。

たとえば「彼が彼を助けた」という文では、誰が誰を助けたのか曖昧になってしまうことがあります。

決まり文句や言い回しの誤訳

「頭が切れる」や「目が利く」などの慣用表現は、文字通り訳されてしまうと全く違う意味になってしまいます。

こうした表現は、辞書的な訳では対応しきれません。

正確さが求められる用途には向かないことも

翻訳の“見た目”ではなく、“正確さ”が必要とされる文書には注意が必要です。

医療・法律・契約関係は人の目が必須

こういった分野では、たった1語のミスが大きな誤解を生む可能性があります。

「可能である」は「許可されている」か「できる」か、文脈によって意味が大きく変わるため、精密な読み取りが欠かせません。

ビジネス文書のニュアンス調整が難しい

たとえば「ご検討のほどよろしくお願いいたします」という表現は、英語に直すと非常にあいまいになりがちです。

このような丁寧語やビジネス特有の気遣い表現も、まだAIには難しい領域です。

セキュリティの面でも油断は禁物

AI翻訳サービスの中には、クラウド上でデータを処理するものもあります。

これは便利な一方で、情報の取り扱いには十分気をつける必要があります。

機密情報の取り扱いに要注意

社内資料や顧客情報など、外部に漏れては困る内容をAI翻訳にかけるのは避けたほうが無難です。

実際、一部のサービスでは入力内容が学習データとして保持される場合もあります。

セキュリティ対応済みの翻訳ツールを選ぶ

業務で使う場合は、暗号化やログ管理がされている業務用翻訳ツールの導入を検討しましょう。

翻訳精度だけでなく、情報保護の体制が整っているかも重要な判断基準です。

AI翻訳をもっと使いやすくする方法

AI翻訳は、使い方ひとつで仕上がりに大きな差が出ます。入力のコツや目的別の使い分けを押さえておけば、より安心して活用できます。

使い道で分けると、失敗しにくい

AI翻訳は万能ではありません。でも目的をしっかり分けておけば、誤訳や使いすぎを防げます。

意味をざっくり知るだけならそのまま使える

たとえば、海外のレビュー記事やニュース記事を読むとき、正確な翻訳でなくても意味が取れれば十分です。

一文ごとに訳を見るだけでも、内容の流れがつかめます。

文章として使いたいときは見直し必須

誰かに伝える文章として使うなら、訳文をそのまま貼るのではなく、必ず内容を確認しましょう。

ちょっとした語順や言い回しの違いで、印象が大きく変わることがあります。

AIがわかりやすい文章に整える

元の文がわかりづらいと、AI翻訳もうまく訳せません。

翻訳精度を上げたいなら、まずは「入力の工夫」から始めるのがおすすめです。

文は短めに切る

1文が長いと、主語と述語がどこにつながっているのかがあいまいになります。

「〜ですが、〜で、〜なので、〜しました」といった複数の接続詞がある文は分けてしまいましょう。

例:

×「この製品は、業務用でありながら低価格で、かつ耐久性も高く〜」

○「この製品は業務用です。低価格で、耐久性も高く〜」

曖昧な主語は明確にする

日本語では主語を省略しがちですが、AIは文脈を完全には理解できません。

「誰が何をしたのか」がはっきりするように、主語はできるだけ明示すると安心です。

比喩や感情表現は避ける

「気持ちよく使える」「すっきりした印象」など感覚的な表現も、AIは直訳してしまいがちです。

具体的な特徴(例:表面が滑らか、操作がシンプルなど)に置き換えると伝わりやすくなります。

翻訳と一緒に使いたいツールいろいろ

AI翻訳だけでは足りないときに、役立つツールは他にもあります。

辞書・対訳データベースを活用する

専門用語が多い分野では、既存の対訳集を併用するのが有効です。

日本の官公庁や大学機関が公開している信頼性の高い用語集も多く、特に医療・法務分野では必須と言えます。

スペルや文法の確認には英文チェッカーを

英語の表現が合っているかをチェックするために、Grammarlyなどの文法チェックツールを使うのも有効です。

AI翻訳で出力された文章を貼り付けてみると、細かい改善点を教えてくれます。

再翻訳で違和感チェック

日本語→英語→日本語と戻してみると、元の意味と違って訳されている箇所が見えてきます。

不自然な部分や、意図しない表現に気づくきっかけになります。

失敗しないためのポイントと使い分けのコツ

翻訳の完成度を高めたいとき、自分でできる工夫もいろいろあります。使う側の目線を少し意識するだけで、結果が変わってきます。

翻訳結果をそのまま信用しないクセをつける

AI翻訳を使い慣れてくると、出てきた文章を疑わずにコピペしてしまいがちです。

でも、少し立ち止まって読むだけで、大きなミスを防げます。

文の構造に注目する

訳文の主語・動詞・目的語が、きちんと対応しているかどうかを意識して読みましょう。

とくに人称や数の一致がずれていることがあるので、たとえば「they(彼ら)」が「彼」や「彼女」と訳されていないかをチェックします。

「わかったつもり」に注意

意味が合っているようで、実は違うということもあります。

疑わしい表現があったら、原文と見比べたり、別の翻訳エンジンで確認してみるのも手です。

翻訳エンジンにも得意・不得意がある

翻訳エンジンごとに「クセ」があります。

同じ文でも訳し方が微妙に違うことがあるため、ツールを使い分けると失敗が減ります。

翻訳エンジンの違いを知る

あるエンジンはカジュアルな文に強く、別のエンジンはビジネス文書に適していることもあります。

大事なのは「このエンジンなら絶対正しい」と思い込まないこと。

複数を比較するだけでも、安心感が違います。

| 機能 | 翻訳エンジンA | 翻訳エンジンB |

|---|---|---|

| カジュアルな表現 | ◎ | ○ |

| 専門用語の対応 | △ | ◎ |

| 長文の処理 | ◎ | △ |

| 意訳の自然さ | ○ | ◎ |

※エンジン名は非記載としていますが、使い分けの参考に。

翻訳方向による違いにも要注意

日本語から英語に訳すときと、英語から日本語に訳すときでは、精度や違和感の出方が異なります。

英語→日本語は読みやすいが直訳が多め

比較的読みやすい日本語が出てきますが、たまに「日本語としては正しいけど不自然」な表現になることがあります。

日本語→英語は文法ミスが起きやすい

英語に変換するときは、主語が明確になっていないと文構造がおかしくなることが多いです。

敬語や曖昧な表現は、英語に置き換えると意味がぼやけるため、特に注意が必要です。

AI翻訳は現場でどう使われている?

AI翻訳は、実際の現場でどう使われているのか。特別なシステムや大企業だけの話ではありません。身近な業種でも導入されていて、目的や課題に応じた使い方がされています。

観光・接客の現場でも翻訳がひと役

外国語での対応が必要なシーンでは、AI翻訳がコミュニケーションの助けになります。

多言語対応の案内や掲示物に

宿泊施設や観光地では、受付案内や館内掲示にAI翻訳が活用されています。

専用アプリを使う場合もあれば、社内でスタッフがWeb翻訳を使って下訳し、最終調整だけ人が行うケースもあります。

文章量が多くないため、AI翻訳でも十分なクオリティが確保できます。

飲食店でのメニュー翻訳にも対応

多言語メニューの作成にAI翻訳を使う飲食店も増えています。

英語だけでなく中国語や韓国語など複数言語に一括で訳せるのが大きな利点です。

誤訳を避けるため、料理名は写真とセットで掲載する工夫も合わせて行われています。

タブレット端末との併用も便利

一部の店舗では、注文用のタブレットにリアルタイム翻訳機能を備えたサービスを導入しています。

これにより、スタッフと直接言葉を交わさずとも、スムーズな接客ができるようになっています。

ECや販促での活用も進んでいる

ネット販売やマーケティングの分野でも、AI翻訳は効率アップに貢献しています。

商品ページの多言語対応に

海外ユーザー向けに、ECサイトの商品説明や注意事項を多言語展開する際、AI翻訳が初稿作成に使われます。

特に、類似した説明文が多い商品群ではテンプレート化された文章が多いため、AI翻訳との相性が良く、スピーディに対応可能です。

広告コピーやSNS投稿の翻訳にも

海外向け広告やSNSキャンペーンの展開時、AI翻訳を使って複数言語に一気に翻訳し、各言語ごとにネイティブが微調整する流れが一般的です。

AI翻訳を「原稿のたたき台」として活用することで、制作チームの作業負担が軽減されます。

カスタマーサポート対応も効率化

問い合わせメールやレビューの翻訳にもAIが使われています。

緊急性が低い問い合わせは自動翻訳で要点をつかみ、必要なものだけを翻訳者が対応するという使い分けもされています。

社内コミュニケーションの支援にも

多国籍チームや海外支社とのやり取りで、AI翻訳は日常的に使われています。

社内文書や資料の共有がスムーズに

業務マニュアルや報告書など、全社で共有すべき文書を多言語対応にする際、まずAI翻訳で訳文を作成し、各言語の担当者がチェックして調整するというプロセスがよく取られています。

翻訳コストや時間を大きく削減できる点が評価されています。

チャットやメールのリアルタイム翻訳

社内チャットツールの中には、AI翻訳を組み込んだ機能を持つものもあります。

リアルタイムで翻訳が表示されるため、翻訳アプリを別で使わずに会話が成り立つようになっています。

定例会議の議事録や議事通訳にも

録音音声を自動で文字起こしし、さらにAI翻訳で他言語化するという流れも浸透してきています。

グローバルに拠点を持つ企業では、定例会議の議事録を複数言語に配布する作業に活用されています。

AI翻訳とうまく付き合う方法

すべてを任せきりにする必要はありません。でも、ちょっとした意識だけで、AI翻訳はもっと役立つ存在になります。

完璧じゃなくても“使える”場面はたくさんある

AI翻訳は、正確無比な文章を目指すというより、「作業を早く進める」「意味をざっくりつかむ」など目的に合わせて使うことで本領を発揮します。

たとえば、ドラフトの作成や情報の素早いキャッチアップなど、時間をかけすぎたくない作業で使うのがおすすめです。

最終的に判断するのは“人の目”

AIが出した訳文に、そのまま頼るのではなく「自分で読み返して納得する」ことが大切です。

ちょっとした違和感に気づけるかどうかが、良い翻訳につながります。

人の目とAIの力をバランスよく使えば、翻訳の質も作業効率もぐっと高めることができます。