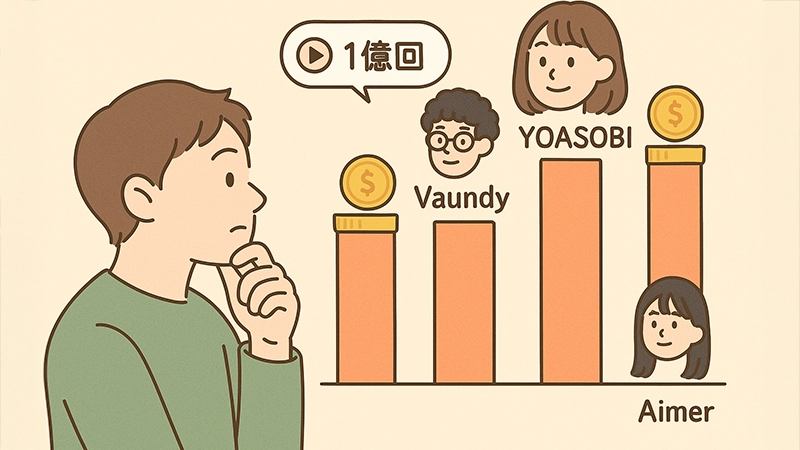

「この曲、もう1億回も再生されてるんだ…」なんてふと目にしたとき、ちょっと頭をよぎるのが「で、いくら稼いでるの?」という素朴な疑問。YOASOBIやVaundy、Aimerといった人気アーティストたちは、配信の再生数で実際どのくらいの収益を得ているのでしょうか。身近な音楽の“お金の話”、こっそりのぞいてみませんか。

「再生される=儲かる」は本当?音楽配信のお金の動き方

ストリーミングで音楽が再生されると、お金が動く…という話はよく聞きますが、実際はもう少し複雑です。ただ配信されているだけでは収益にならず、再生条件や契約内容も大きく影響します。

ストリーミングでお金が動くってどういうこと?

音楽のストリーミング再生は、ユーザーが1回聴くごとに、わずかですがアーティスト側にお金が入る仕組みになっています。これは主にサブスクリプション(定額制)や広告収益によって支えられています。聴かれた回数に応じて、収益が関係各所に分配され、その一部がアーティストの取り分になります。

SpotifyやApple Music、YouTube Musicなどのサービスは、月額利用料や広告収入をもとに、権利者へ報酬を支払う形です。ですが「1再生=◯円」といった単純なものではなく、プラットフォームごとに仕組みは異なります。

有料で聴かれたか、無料で聴かれたか

再生が「有料ユーザー(プレミアム会員)」によるものか、「広告付きの無料ユーザー」かによって、支払われる単価は変わります。有料再生の方が高単価であり、アーティストの収益にも大きく影響します。

再生された地域でも変わる

同じ曲が再生されても、日本とアメリカ、東南アジアでは報酬額が異なります。利用者の地域ごとに広告費や月額料に差があるため、同じ10万回でも「どこで再生されたか」が大きな要素になります。

誰が契約しているかで取り分も変わる

音楽の配信契約はアーティスト本人ではなく、事務所やレーベルを通じて行われることが多いです。そのため、1再生あたりの収益が発生しても、そのすべてがアーティスト本人の手元に入るわけではありません。間に入る関係者の取り分が引かれた残りが、最終的な“収入”になります。

配信されていても収益にはならない理由

「配信されてる=お金が入る」と思われがちですが、実際にはそう簡単ではありません。

一定の再生条件を満たさないとカウントされない

たとえばSpotifyでは、30秒以上再生されないと「1再生」としてカウントされません。また、自分で何度も再生するなど、不自然な再生も無効になる可能性があります。

アクティブなユーザー数も関係してくる

曲が配信されていても、誰にも再生されなければ1円も入りません。つまり“置いてあるだけ”では収益にはならず、しっかり聴いてもらうことが前提になります。

CDとストリーミングでは、音楽の“売れ方”がまったく違う

CDが主流だった頃とは、音楽が「売れる」までの流れも「お金の入り方」もガラッと変わりました。今では“何枚売れたか”ではなく“何回聴かれたか”が基準です。

1枚売る vs 1再生される

CDは1枚売れれば、その価格の数%〜十数%がアーティストに入る仕組みでした。たとえば2,500円のアルバムが1万枚売れれば、売上は2,500万円。ここから印税率10%なら、アーティストには250万円が入ります。

一方、ストリーミングの場合は再生1回あたりの収益が非常に低く、0.3〜0.7円程度とされています。収益が同じくらいになるには、数千万回の再生が必要になります。

| モデル | アーティストの収入例 |

|---|---|

| CD販売(2,500円×1万枚) | 約250万円(印税10%換算) |

| ストリーミング(0.5円×500万回) | 約250万円 |

※実際はプラットフォーム・契約条件により異なります。

アーティストの“取り分”も変わっている

CD時代は売れた分だけまとまった金額が入りましたが、ストリーミングでは再生回数が分散し、じわじわと稼ぐストック型収益になります。

また、個人で配信できるサービスも増えたことで、「誰がどこから配信するか」で取り分に差が出ることも。事務所やレーベル経由だと、どうしても分配が細かくなります。逆に個人で配信すれば取り分は多くなるものの、プロモーション面などの課題も増えます。

“ヒット曲”の意味が変わった

CD時代のヒット=“短期間で何万枚売れたか”が基準でしたが、ストリーミングでは「どれだけ長く再生され続けるか」も重要です。一度バズってもすぐに再生が止まれば収益は伸びませんし、逆に少しずつ再生が伸びて定着すれば、何年にもわたって収入が入り続ける仕組みです。つまり、一発のヒットより“長く愛される曲”が強いのが、今の売れ方です。

再生数が跳ねたら何が起こる?収益以上の価値がとは

たくさん再生された曲には、お金以上の価値がついてきます。数字が伸びると、アーティストの立場や活動にもさまざまな変化が訪れます。

聴かれることで広がる可能性

曲が多くの人に聴かれると、ただの収益だけでなく“次のチャンス”にもつながります。たとえばタイアップのオファーやCM起用、テレビ番組での紹介など、露出の幅が一気に広がることがあります。

タイアップ・CM・番組出演につながる

ヒット曲が企業やメディアの目に留まると、「あの曲を使いたい」といった依頼が舞い込みます。ドラマの主題歌やCMでの起用などは、再生数がきっかけになることが多く、それがまた新たなリスナーを呼び込み、さらに再生数が伸びるという良い循環になります。

SNSや動画での“二次拡散”

たくさん再生される曲は、SNSでも話題になりやすく、TikTokやInstagramのリールなどでの使用が一気に広がることもあります。誰かの投稿に使われたことで、まったく別の層に届くこともあり、そうした“間接的な広がり”もヒットの大きな要素です。

見えないところでも評価が変わる

再生数が多いというだけで、音楽業界内での評価も変わります。イベントへの出演依頼や、他アーティストとのコラボ提案が舞い込んでくるのは、数字が「実績」として見えるからです。言い換えれば、再生回数は次の仕事への“名刺”のような役割を果たすこともあるのです。

再生されても儲からない?意外とシビアな単価の話

「1再生0.4円」と聞くと、「けっこういいかも?」と思うかもしれません。でも実際のところ、その数字を素直に鵜呑みにしてはいけません。再生数がいくら伸びても、思ったほどの収益にならない理由がいくつかあります。

再生単価ってどれくらい?

プラットフォームごとに収益の単価は違いますが、おおよその目安は以下のようになります。

| サービス名 | 推定1再生あたりの収益(円) |

|---|---|

| Spotify | 約0.3〜0.6円 |

| Apple Music | 約0.7〜1.0円 |

| YouTube Music | 約0.1〜0.2円(広告含む) |

| Amazon Music | 約0.5円前後 |

| LINE MUSICなど | 約0.3〜0.5円 |

※2024年時点の情報をもとにした推定値です。再生方法や地域によっても変動します。

数字だけ見ると「数百万円レベルで稼げそう」と感じますが、実際にはそうならないこともあります。

単価がすべてアーティストの収入になるわけじゃない

たとえばYouTube Musicで1000万回再生されたとして、仮に0.15円として計算すれば150万円の収益になります。ただし、ここから関係者の取り分が差し引かれます。

分配される割合が多い

ストリーミング収益は、作詞家・作曲家・編曲家・レーベル・事務所などと分け合う形になります。契約形態によっては、アーティストに入るのは総額の半分以下、場合によっては数十%ということも珍しくありません。

広告ベースの再生はさらに安い

YouTubeのような広告付き無料再生の場合、広告の単価によって収益も大きく変動します。広告が再生されなければ収益が発生しない場合もあり、視聴者がスキップした場合はカウントされないこともあります。

想像より多く再生されないと生活には直結しない

仮にアーティストの取り分が0.2円/1再生だとして、月に30万円の収入を得るには150万回の再生が必要です。これを毎月コンスタントに維持するのは相当ハードルが高く、実際には複数の収益源を組み合わせて活動しているアーティストがほとんどです。

再生されることは大切ですが、それだけに頼るには少し心細い──そんなリアルな面も、音楽のストリーミングにはあります。

再生されただけじゃダメ?お金になるまでの長い道のり

配信されていても、すぐにお金が発生するわけではありません。再生が“収益”になるまでには、いくつかの条件とステップがあります。

再生されただけではカウントされないこともある

一見、曲が再生されればすぐにお金が入るように思えますが、ストリーミングには“カウントされる条件”があります。

再生時間の基準がある

たとえば、Spotifyでは30秒以上再生されないと、1回としては認められません。途中でスキップされたり、無音の状態で流されたりしたものは、カウント対象外になることがあります。

自動再生や繰り返しもチェックされる

同じアカウントで短時間に何度も再生するなど、不自然な挙動は不正再生と見なされる可能性があり、最悪の場合は収益対象から除外されることもあります。いわゆる“水増し”のような操作は意味がないどころか、逆効果になりかねません。

誰が収益を受け取るのかは契約で決まる

たとえ1再生が収益につながっても、そのお金が誰にどの割合で入るかは契約次第です。

アーティストがすべて受け取るわけではない

多くのケースでは、レーベルや事務所と契約しており、再生によって得られた金額は複数の関係者に分配されます。作詞家・作曲家・編曲家・配信代行業者など、関係者が多ければ多いほど、アーティスト個人が得る金額は少なくなります。

個人で配信している場合の例

逆に、完全に個人で配信しているアーティストであれば、手数料を引いた残りの金額は自分で管理することができます。ただし、制作からプロモーションまでを一人でこなす必要があるため、負担はかなり大きくなります。

再生回数だけじゃ見えてこない“見えない差”とは

数字だけではわからない、収益に大きく関係するポイントがいくつもあります。意外なところで、同じ10万回再生でも収益がまったく違うことがあります。

有料ユーザーに聴かれたか、無料ユーザーか

同じ曲が再生されても、聴いた人のアカウント種別で収益は大きく変わります。

有料アカウントの方が単価が高い

たとえばSpotifyのプレミアムユーザーからの再生は、無料ユーザーの再生よりも1回あたりの収益が高くなります。なぜなら、有料ユーザーからは安定的に月額料金が発生しており、広告に依存しないため収益性が高いからです。

| 聴いた人の種別 | 収益性の目安 |

|---|---|

| 有料ユーザー(定額) | 高い(0.5〜1円近く) |

| 無料ユーザー(広告) | 低い(0.1〜0.3円程度) |

広告付きの再生は、広告が実際に表示・再生されたかどうか、スキップされたかどうかでも変動します。広告単価が低い国では、同じ再生でもさらに安くなる場合があります。

タイミングや状況で収益が大きく変わることも

ストリーミング収益は、時期や展開の仕方によっても大きく左右されます。

プロモーションがハマると一気に跳ねる

SNSでの拡散やテレビ・CMでの起用などがうまくハマると、再生数が一気に伸びることがあります。こうした波に乗れたかどうかで、1曲あたりの収益は何倍にも差がつきます。

“再生される場所”でも変わる

たとえば、海外のユーザーからの再生は、日本よりも単価が高くなることが多いです。広告単価や課金率が高い国のユーザーに聴かれることで、同じ1再生でも得られる金額が変わります。

| 再生された地域 | 収益性の傾向 |

|---|---|

| アメリカ・カナダ | 高め(広告単価が高い) |

| 日本 | 中程度 |

| 東南アジア | 低め |

これらの条件が積み重なることで、ただの“再生回数”ではわからないお金の流れが見えてきます。再生数が同じでも、アーティストによって手元に入る額に大きな差が出るのは、こういった理由があるのです。

再生回数から“だいたい”計算!あの人気曲はいくら稼いだ?

ストリーミングでよく耳にするヒット曲、実際どのくらい収益が出ているのでしょうか。再生回数と単価をもとに、ざっくり試算してみました。もちろん正確な数字ではありませんが、リアルなお金の話が少し見えてきます。

YOASOBI「アイドル」の再生数から計算してみる

アニメ主題歌としても話題になったYOASOBIの「アイドル」は、YouTube MusicやSpotifyなどで1億回以上再生されています。2024年時点で、Spotify単体での再生数は約1.3億回を超えています(参考:Spotify公開情報より)。

再生単価をかけるとどうなる?

仮にSpotifyの1再生あたりの収益を0.4円と想定して計算すると…

- 1.3億回 × 0.4円 = 約5.2千万円

ただし、これはSpotifyだけの概算です。YouTube MusicやApple Music、LINE MUSICなど他のプラットフォームも含めると、全体では億単位の収益になっている可能性もあります。

手元に残る金額はもっと少ない

この金額のすべてがYOASOBIの二人に入るわけではなく、関係者(作詞・作曲・編曲・レーベルなど)との分配が入るため、実際の取り分は数割程度と考えられます。それでも、1曲でこの金額が動くのはインパクトがあります。

VaundyやAimerの人気曲もチェック

YOASOBIに限らず、ほかの人気アーティストも気になるところ。ここでは、それぞれの代表的な曲をピックアップし、ざっくり試算してみます。

Vaundy「怪獣の花唄」

Spotify再生数:約1.2億回

想定単価:0.4円

- 1.2億回 × 0.4円 = 約4.8千万円

こちらも他プラットフォームを含めると、さらに上乗せが見込まれます。

Aimer「残響散歌」

アニメ主題歌としてロングヒット中。Spotify再生数は約1億回以上。

- 1.0億回 × 0.4円 = 約4千万円

CMやテレビタイアップもあるため、単純な配信収益以上の価値を持っていると考えられます。

| アーティスト | 曲名 | 再生数(Spotify) | 想定収益(0.4円/回) |

|---|---|---|---|

| YOASOBI | アイドル | 約1.3億回 | 約5,200万円 |

| Vaundy | 怪獣の花唄 | 約1.2億回 | 約4,800万円 |

| Aimer | 残響散歌 | 約1.0億回 | 約4,000万円 |

※2024年春時点の概算です。実際の収益とは異なります。

再生数だけじゃわからない。音楽にはそれ以上の価値がある

ヒット曲の収益は数字で見えるけれど、音楽が持つ“意味”はそれだけでは測れません。お金以上に大切なものがある、それが音楽です。

バズることで得られる“信用”と“広がり”

再生数が多い曲は、それだけで“信頼”や“影響力”を持つようになります。聴かれた数が、次の企画やコラボ、出演オファーにつながっていくのはよくある話です。数字が高評価の代わりになっている感覚に近いかもしれません。

ファンとつながることで生まれる価値

何度も繰り返し聴かれることで、リスナーとの間に自然と“関係”が生まれます。ただ聴くだけでなく、SNSで曲の感想を投稿したり、ライブに足を運んだりと、音楽を軸にした広がりが生活の中に生まれていきます。

数字では測れないけれど、そのつながりが次の収益や活動のチャンスを生む土台になっているのは確かです。音楽は「何回再生されたか」だけで終わるものではなく、その先の行動や感情に影響を与える存在なのです。